作品

CV

栃木県出身

青山学院大学文学部第二部 英米文学科卒業

2007年 東京写真学園レベルアップフォトレッスンコース終了

2010年4月より2014年3月まで 写真家 松本路子氏のワークショップに参加

現在、神田神保町の古書店に勤務しながらアーティスト活動を続けています。

瞬間を複製できる、という写真の機能に未だに不思議感を抱いています。

実物より、撮影されプリントされた紙の上の像のほうに心惹かれることがあるのはなぜかしら?

複製という意味では、網膜に残る残像、古本のヤケたページに残る栞の跡、そういったものも写真ではないのかしら?

そんなことを考えながら制作しています。

■受 賞 歴

2010年5月 『写真の日記念 公募による写真展』自由作品部門 入選

2013年9月 「Vintage books #1」「Vintage books #2」が『INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2013』Non-professional still life部門 佳作受賞

2015年2月 『御苗場 vol.16 横浜』エプソン賞受賞

2016年2月 『御苗場 vol.18 横浜』テラウチマサト 氏セレクト ノミネート、エプソン賞ノミネート

2017年1月 写真展『アートの共演 2017睦月』フレームマン賞受賞

2018年10月 「A town reflected in the window」が『INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2018』Non-professional Architecture: Cityscapes/Urban部門 佳作受賞

2020年1月 写真展『アートの共演 2020明春』G.I.P. Tokyo賞受賞

2020年5月 『御苗場 vol.26』林紗代香 氏セレクト ノミネート

2021年3月 写真展『アートの共演 2021風花』M84賞受賞

2022年6月 メタセコイア・キョウマチボリ・アートフェア2022 吉田貴紀 氏レコメンド

2022年6月 『芦屋写真展』佳作 (神戸市灘区「原田の森ギャラリー」展示、パリ「Galerie Daguerre」展示に参加)

■展 示 歴(個展)

2010年1月 「世界パズル」ギャラリー・ニエプス(東京・四谷)

2011年11月 「本の街から」本と街の案内所 (東京都・神田神保町) *2011年11月から2012年6月までの約8ヶ月間の展示

2015年4月 「本と物語、または時間の肖像」森岡書店 (東京・茅場町)

2018年7月 第11回「手業展」同時開催「福岡陽子写真展『Biblioscenery / ビブリオシナリー』」Gallery幹 (京都市中央区)

2018年8月 「Biblioscenery / ビブリオシナリー」友愛診療所 (京都市中央区)

2019年3月 「Biblioscenery / ビブリオシナリー」Art Gallery M84 (東京・銀座)

2021年2月 「G.I.P. Selection 福岡陽子 写真展「見ているきみがぼくなのだ」space2*3 (東京・中央区日本橋本町)

2023年2月 「福岡陽子 展 -記憶術-」JINEN GALLERY (東京・中央区日本橋小伝馬町)

ステートメント・PR

■作品

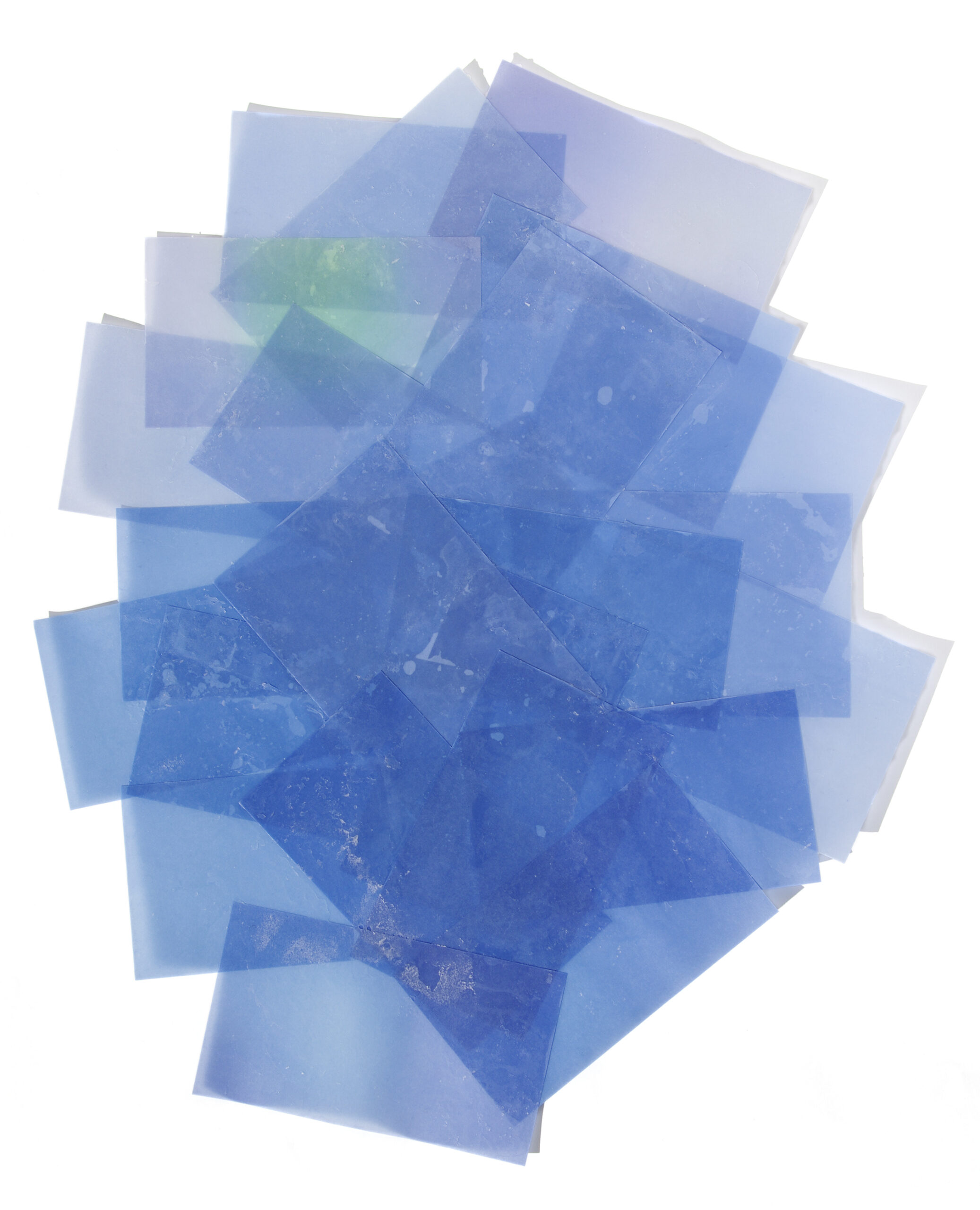

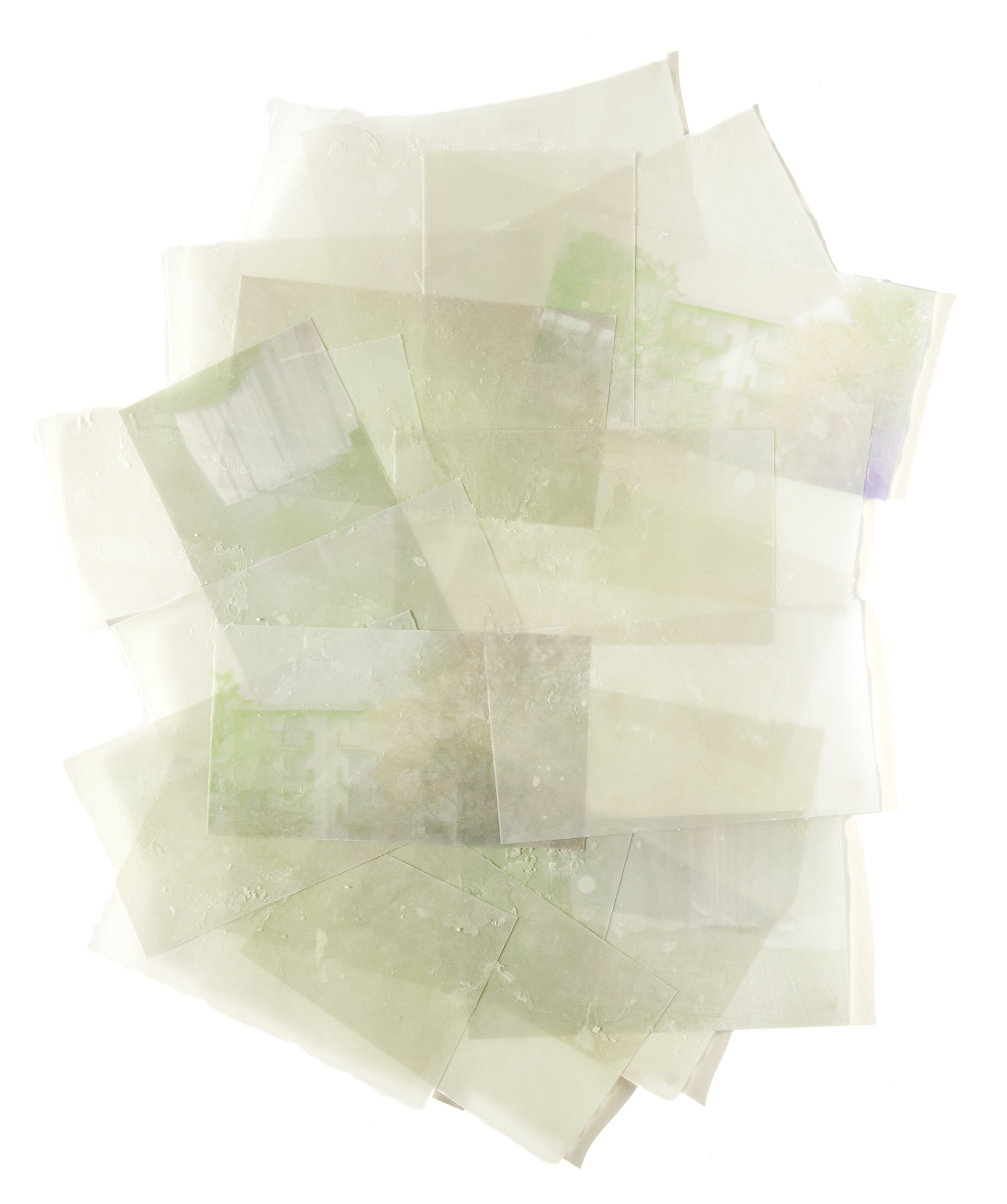

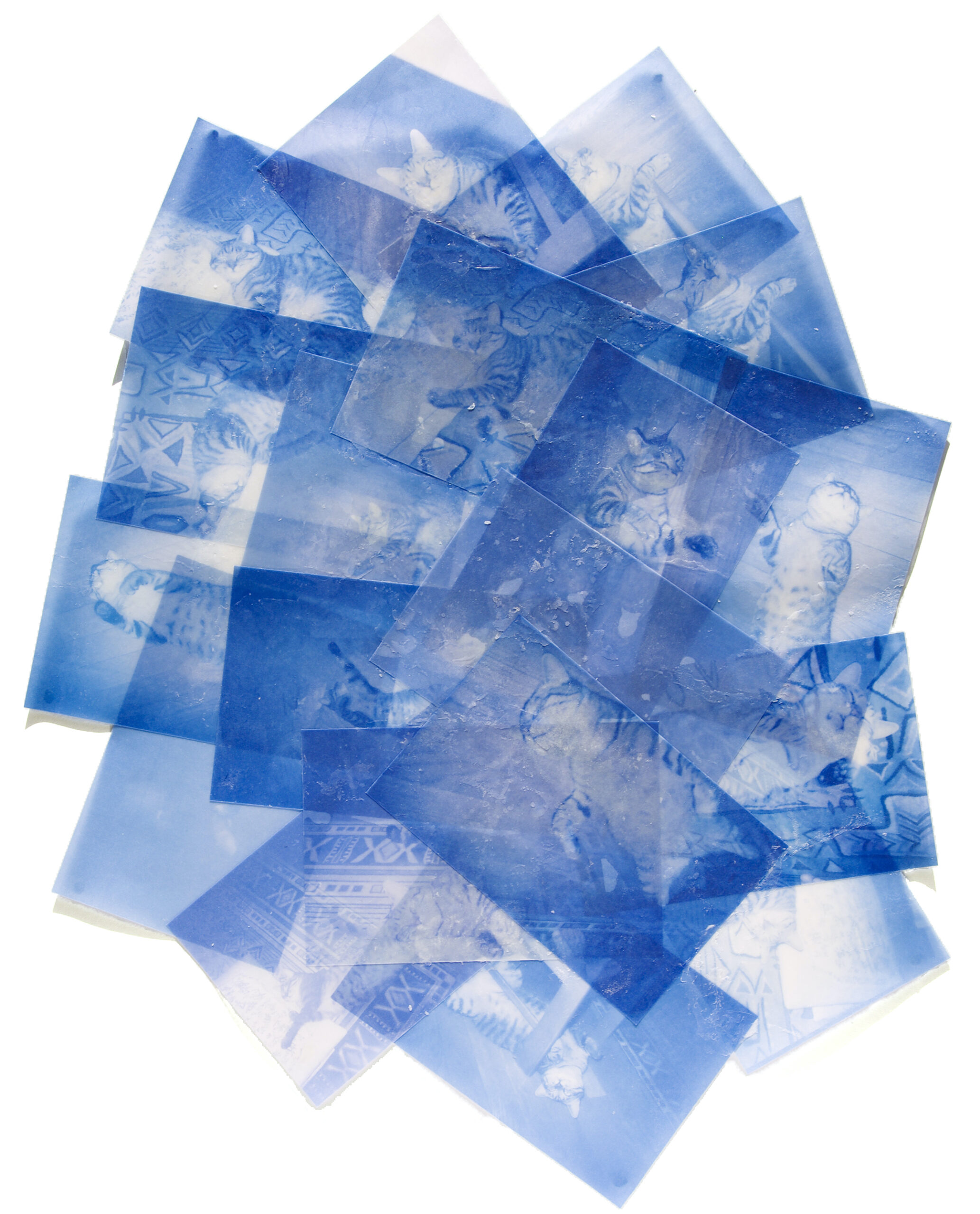

「Think Blue #03」約430x347mm

「Think Blue #02」約380x350mm

「Think Blue #01」約450x360mm

上質紙にインクジェットプリントしたものを蝋引き、コラージュ

■ステイトメント

母が亡くなり実家の整理をしていた時、フィルムが装填されっぱなしのカメラや「写ルンです」をいくつか見つけた。撮影しただけで満足して、現像に出すのが億劫になったのではないかと思われる。そのフィルムを現像に出してデータ化してもらった。長い間放っておかれたせいでフィルムは傷んでいたようだ。画像データの入ったCDを再生すると、ぼやけて何が写っているのかわからないうえ、カラーフィルムのはずなのに青か緑のモノクロームになってしまっていた。かすかに残るイメージから察するに、今から30年ほど前、私が一人暮らしを始めた頃に母か弟か父が撮影したものらしい。知らない空気が漂う部屋、見たことのない表情を見せる猫。私抜きの家族の景色が微かに写っていた。

フィルムのコマを一つ一つ確認していると、天国からこの世を見下ろしているような気分になった。自分がいなくても日々は続き、みんな楽しくやっていたのだ。過去の家族に、良かったね、と言いたくなった(けっして仲の良い家族ではなかったので)。

それぞれの画像をサービス判ほどのサイズにプリントしてから、蝋を染み込ませて半透明にした。重ね合わせると下の画像が薄く透ける。それらを円に近い不定形にコラージュした。曖昧な形状にした理由は、私にとってこの作品は過去へ続く門、あるいは現在との境目で過去をうっすらと見せる窓といった、現実世界に現れた時空のゆがみをイメージさせるからだ。覗き込むと自分の記憶が揺らいでゆく。思い出の中の姿と微妙にずれたイメージが青や緑に見え隠れする。

近しい人、知っている場所、それでもわからないことはあるものです。でもそういうものなのだと思います。

森下ひろき 審査員コメント

必ずしも開けたかった扉ではなかったかもしれないが、それを目撃して ”天国からこの世を見下ろしているような気分” と表現されたことがとても印象的で、素敵でした。知っている場所なのに、知らない時間。確かにそこに流れていた時間に対して、すべてを受け入れられない気持ちがコラージュという表現で作品を生み出したのだと思いました。

実行委員コメント

シンク・ブルーという作品タイトル、亡くなられたお母さんが残した「映ルンです」を現像し、劣化したフィルムから消えた家族のイメージを作品にするというコンセプトが素晴らしいです。亡き人のノスタルジーを情緒的ではなくこのように作品化できる福岡さんのセンスは、神保原の古書店でたくさんの本と向き合ってるからなのかとも思います。ステイトメントも詩的で、とても魅了されました。